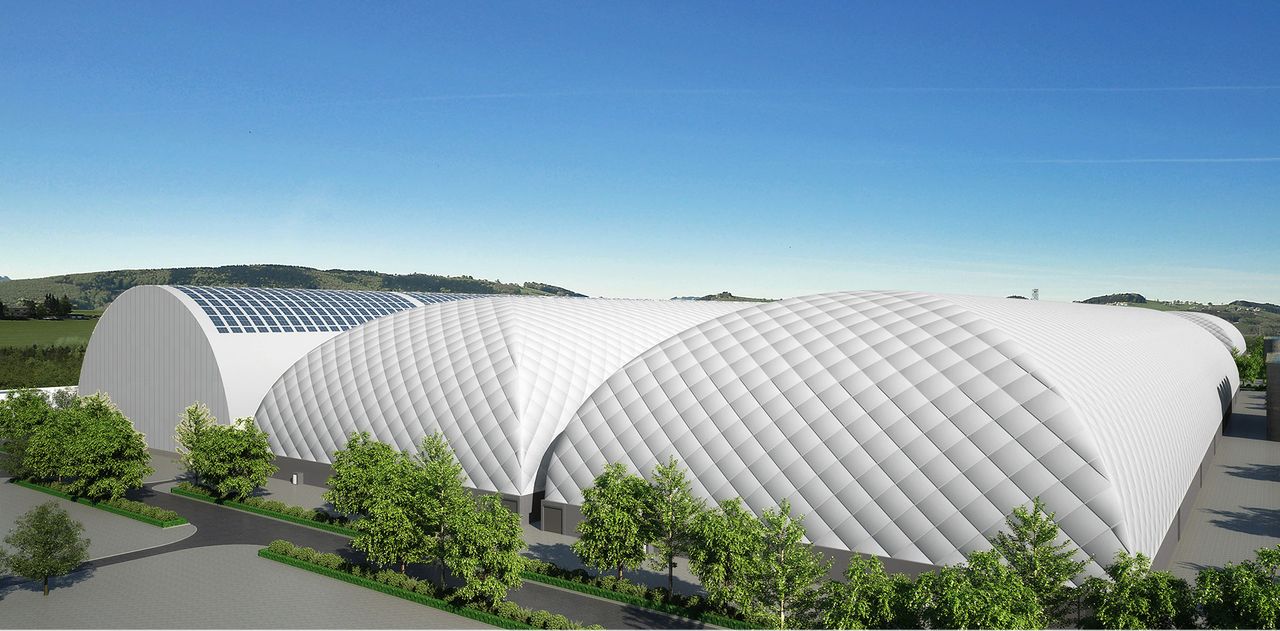

在雅加达PIK华人区的海岸线畔,一座形似贝壳的白色建筑在热带阳光下闪烁着未来感的光泽。这座可容纳3000人的贝壳音乐厅,不仅是当地华人文化交流的新地标,更承载着中国建筑技术出海的创新实践。作为印尼首个气膜结构公共建筑,其幕后操盘手——深耕印尼基建20年的沈总,向我们揭示了这项颠覆性技术如何重塑东南亚建筑行业的未来。

一、从基建老兵到气膜先锋:沈总的技术转型之路

沈总(沈超)是印尼的基建老兵,过去20年主导了包括BAYAH日产万吨水泥线等标志性项目。但这位行业老兵敏锐捕捉到印尼城市化进程中的新需求:传统基建模式面临资源短缺、工期冗长、环保压力等瓶颈。2024年,他引入气膜建筑技术,在PIK华人区打造了印尼首座气膜音乐厅。

“当我在珠海看到贝壳歌剧院时,就意识到这种轻盈的建筑形态与热带气候的契合度。”沈总指着窗外的建筑解释道,”但传统钢结构无法满足印尼对快速建设和低成本的需求。气膜技术恰好解决了这些痛点。”

二、气膜建筑的五大颠覆性优势

相比传统建筑,贝壳音乐厅展现的气膜技术具有革命性突破:

1. 极速建造:从设计到落成仅用4个月,较传统钢结构缩短70%工期。现场施工仅需一周完成膜材安装,大幅减少对周边商业的影响。

2. 成本锐减:综合造价降低40%,每平方米成本不足传统建筑的一半。这得益于工厂预制化生产和极简基础施工。

3. 环保永续:采用可回收膜材,全生命周期碳排放减少60%。智能恒压系统使能耗仅为传统建筑的20%。

4. 空间革新:无柱大跨度设计创造120米净跨空间,声学效果通过双层膜材和智能混响系统优化,达到专业演出场馆标准。

5. 韧性设计:可抵御18级台风和8级地震,膜材表面涂层可耐受盐雾腐蚀,特别适合印尼湿热气候。

三、从音乐厅到工业帝国:气膜技术的印尼机遇

沈总的布局远不止文化地标。在苏迪尔曼金融街,一座气膜运动馆已投入使用,其恒温恒湿环境为羽毛球、篮球等运动提供理想场地。而在德龙工业园,中成空间打造的5万㎡气膜煤棚正在解决露天堆场的粉尘污染问题。

“印尼有1.7万个岛屿,传统基建模式难以覆盖偏远地区。”沈总分析道,”气膜建筑可快速搭建水上乐园、洁净厂房甚至临时医院,特别适合千岛之国的地理特性。”他透露,正在与印尼政府洽谈将气膜技术应用于新首都的绿色建筑群。

四、挑战与未来:技术出海的本土化突围

尽管优势显著,气膜建筑在印尼仍面临认知壁垒。”很多人担心台风会吹走’大气球’。”沈总笑道,”我们通过现场风压测试和保险机制打消疑虑。”目前项目已获印尼公共工程与住房部颁发的绿色建筑认证。

更深远的意义在于产业链整合。沈总与博德维等中国企业合作,在雅加达建立膜材生产线,实现本地化供应。”我们不仅输出技术,更要培育印尼本土产业生态。”

站在贝壳音乐厅的穹顶下,海风透过智能通风系统带来宜人凉意。这座建筑不仅是声学与美学的杰作,更是中国建筑技术标准出海的鲜活样本。正如沈总所言:”当气膜建筑在雅加达湾扎根时,我们真正改写的是整个东南亚对建筑可能性的想象。”随着印尼绿色经济战略的推进,气膜技术或将成为”一带一路”建设中最具代表性的创新符号。